Der US-amerikanische Science-Fiction-Autor Hugo Gernsback und der deutsche Philosoph und Soziologe Theodor W. Adorno entwarfen in den 1920ern beziehungsweise Ende der 1930er Jahre zwei alternative Konzepte häuslicher Radionutzung. Beide sind von der Radio-(Kunst-)Geschichte weitgehend vernachlässigt worden. Dieser Beitrag widmet sich nun den beiden Zugriffen auf das technische Medium.

Ein Beitrag von Christoph Borbach.

Radio-Musik

John Cages „Imaginary Landscape No. 4“ stellt eine in der Radiokunst-Forschung oft bemühte Referenz dar. In der Komposition von 1951 teilen sich ein Dirigent und 24 Ausführende die Bühne mit zwölf nicht-menschlichen Akteuren: Radios, an denen Lautstärke, Tonhöhe und Sender sukzessive verändert werden. Interessant für eine Medienkulturgeschichte des Radios, aber auch allgemein für die Sound Studies ist die Komposition deshalb, weil das Radio hier nicht als weitgehend passives Empfangsmedium für Musik fungiert, sondern es vielmehr gilt, Musik auf beziehungsweise mit dem Radio zu spielen. Das ist ein buchstäblich produktives Verständnis von „Radio“ und „Radio-Musik“.

Radiokunst ist allerdings älter als Cages Radio-Orchester. Dieser Beitrag widmet sich zwei konkreten Szenarien aus der Frühzeit von Radiokunst (die damals so noch nicht hieß), die von der Radio-(Kunst-)Forschung bisher weitgehend vernachlässigt wurden. Wenn dabei von „Radio-Musik“ die Rede sein wird, dann geht es – wie auch bei Cage – nicht um Musik, die über den Rundfunk gesendet wurde, sondern um ästhetisch-intendierte Ansätze, die Klänge mit dem Radio produzieren suchten. Es geht also weniger um das Radio als Massenmedium, sondern vielmehr um situierte Radio-Nutzung im Sinne einer Radiokunst: um das Radio als ein produzierendes Instrument, und nicht um Radio als re-produzierender Apparat.

Zwar forderten Hans Flesch und Kurt Weill bekanntermaßen in den 1920er Jahren unter Rückbezug auf den abstrakten beziehungsweise absoluten Film eine ‚absolute Radiomusik‘ ein. Dies war nichts weniger als die Forderung nach rein elektronischer Musik, mithin nach Synthesizern. Allerdings ging es ihnen dabei um die Einforderung eines neuen Genres und nicht um eine Neuevaluation des Radios als Praxis. Nicht sehr bekannt hingegen ist ein Musikinstrument, das ebenfalls auf die 1920er Jahre datiert: Hugo Gernsbacks „Staccatone“. Gernsback stellte es 1923 vor – ganze sieben Jahre vor Friedrich Trautweins „Trautonium“. Spannend ist das Staccatone vornehmlich aus einem Grund; es war ein frühes, vollständig elektronisches Musikinstrument, das Gernsback jedoch nicht in gegenständlich-materieller Form, als Instrument, verkauft hat. Vielmehr galt es, sich dieses Instrument auf Basis eines technischen Mediums selbst zu bauen: dem seiner Zeit in privaten Haushalten neuen Medium „Radio“, das 1923 in den USA – der Heimat Gernbacks – bereits wesentlich etablierter war als in Deutschland.

Das Staccatone – Komponieren mit dem Radio

Hugo Gernsback konzipierte des Staccatone 1923 gewissermaßen als Open Source-Instrument, denn er hatte nicht vor, das Instrument als Ware zu ökonomisieren. Stattdessen wollte er RadiobesitzerInnen eine alternative DIY-Verwendung ihres konventionellen Radio-Empfängers anbieten. Das Instrument wurde noch im selben Jahr, 1923, von Clyde Fitch in den New Yorker Radio News Laboratories gebaut, und im November 1923 präsentierte Gernsback das Instrument live in einer Radiosendung.

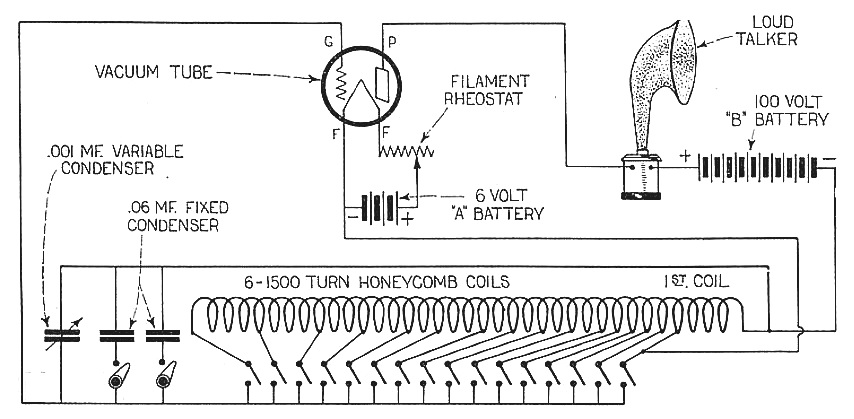

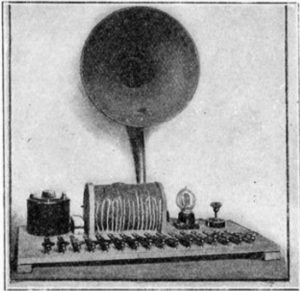

Gernsback war Herausgeber der Zeitschrift Practical Electrics. In der Ausgabe von März 1924 war das Instrument auf dem Cover abgebildet (Abb. 1) und sie beinhaltete eine Anleitung für den Bau des Staccatones von Fitch. Jener Umbau konventioneller Radiogeräte zu musikalischen Instrumenten besaß das Potenzial, die Rollen von Subjekt und Objekt, Mensch und Medium neu zu setzen und war prinzipiell emanzipatorisch orientiert. Einerseits wurde das Radio – ähnlich einer späteren Forderung von Bertolt Brecht an das Medium – aus seiner Passivität geholt und wurde selbst produktiv. Andererseits konstituierte wiederum das Medium sein Subjekt, den vormaligen Radio-Konsumenten, nicht mehr als Empfänger zweiter Ordnung, sondern als Produzenten. Zu diesem Zweck dienten drei Kondensatoren, eine Elektronenröhre, diverse so genannte „Wabenspulen“ (honeycomb coils) und ein Keyboard mit 16 Tasten, wobei jede Taste (wie bei Tasteninstrumenten üblich) mit einem Ton korrespondierte, der in diesem Fall elektronisch erzeugt wurde.

Nicht nur verweist die Beschreibung des Staccatones darauf, dass mit ihm ‚vollständig neue‘ Töne produzierbar wurden. In der Bauanleitung des Staccatones wird einleitend auch der Bezug zum Radio als Musik-Instrument explizit, insofern als nicht seine Empfangseigenschaft in den semantischen Fokus rückt, sondern das Potenzial, die irreduzible technische Klanglichkeit des Radiogeräts selbst produktiv zu missbrauchen:

„HAS it ever occurred to you that the squeals and whistling noises which you hear in your radio set while trying to tune in a distant station may be controlled so as to produce pure musical tones; and that with a vacuum tube, a few coils and condensers a simple musical instrument is easily made, on which any song or tune can be played?“ (Fitch 1924, 248)

Grundlage für den Bau des Staccatones und das ‚playing the radio‘ war das konventionelle Radiogerät in der Formatierung seiner Zeit, so Fitch: „In fact most of the instruments that are used in radio receiving sets [nowadays, 1923] may be employed in the Staccatone“ (ebd., 249) und „[t]he instrument is nothing more nor less than a modified radio oscillator (…)“ (ebd., 248). Verschiedene Abbildungen und Blockschaltbilder (s. Abb. 2 und 3) illustrierten im Artikel, wie das Staccatone gebaut und anschließend nach Belieben gestimmt werden konnte. Anders als bei Thaddeus Cahills 1900 gebautem „Dynamophon“ (oder „Telharmonium“), das gemeinhin als historisch erstes elektromechanisches Instrument gilt, handelt es sich bei Gernsbacks Instrument damit um ein sehr demokratisches Instrument. Denn entsprechend der Programmatik der Radio-Amateure konnte potenziell jedes Radio zu einem solchen umgebaut werden. Wie beim konventionellen Radioempfänger kam beim Staccatone Musik aus dem technischen Gerät, allerdings nicht mehr Musik, die eine Reproduktion eines Signalereignisses ist, das an einem anderen Ort stattfand, sondern Musik als Ergebnis eines Spielens beziehungsweise Komponierens auf dem Radio. Konsequenterweise adressierte Fitch daher in der Anleitung zum Staccatone den Nutzer des Mediums nicht länger als Hörer, sondern „experimenter“ (ebd.).

Gernsbacks Weiterentwicklung des Staccatones von 1926 trägt das Radio als musikalisches Instrument schließlich explizit im Titel: Das „Pianorad“, das piano radio. In einer Beschreibung des Instruments verkündete Gernsback, dass dieses die Prinzipien des Klaviers mit denen des Radios kombiniere, und proklamierte – unter Verschweigen des Staccatones – „[t]his is the first time that a musical instrument has been constructed from radio parts (…)“ (Gernsback 1926, 493).

War Gernsbacks Radiovision durch Umfunktionieren und Stimmen des Radioempfängers gekennzeichnet, um ihm musikalische Ereignisse zu entlocken, musste das technische Objekt zunächst geöffnet werden, um auf ihm tatsächlich neue, unerhörte Töne zu spielen (was im Übrigen seiner Zeit in der Weimarer Republik eine Straftat dargestellt hätte, wo sämtliche Empfänger von der „Reichstelegraphenverwaltung“ plombiert wurden). Aber auch das Radio als ‚Black Box‘ kann zum Musik-Instrument werden, wie Theodor W. Adorno es im Sinne einer ‚Ästhetisierung der Störung‘ vorschlug.

Ästhetik der Störung

Gern wird in der Forschung zur Radiokunst übersehen, dass auch Adorno das Radio in seiner materiellen Technizität zum akustischen Stilmittel emporhob und dabei die radiophonen Dimensionen von Botschaft und Rauschen kategorisch miteinander vertauschte, um letztlich zu einer kursorischen Ästhetisierung der Störung zu gelangen. Zentral hierfür sind Schriften, die er während seiner Zeit in den USA am Princeton Radio Research Project Ende der 1930er Jahre auf englisch verfasste.

Für das Verständnis von Adornos apparativer Radioästhetik ist zunächst ein Blick in den radiohistorischen Kontext nötig. Ende der 1930er Jahre war Radiomusik weitgehend Musik, die – anders als heutzutage – vor der Sendung nicht aufgenommen vorlag. Rundfunk seiner Zeit war live; das galt für Musik ebenso wie für Hörspiele wie beispielsweise die am 30. Oktober 1938 gesendete geschichtsträchtige Rundfunk-Adaption von War of the Worlds (vgl. Abb. 4). Rundfunk trat mit dem Anspruch auf, den Klang einer Aufführung aus beispielsweise einem Konzerthaus zu repräsentieren. Was gesendet wurde, war Live-Musik, die in der heimischen Wohnung durch das Radio vermeintlich so erklang, wie sie auch im Konzerthaus klingt, als ob das technische Medium sich nicht in die Reproduktion einschreiben würde. Doch schon auf der materiellen Ebene: Radio zum Ende der 1930er Jahre knisterte, rauschte, es fehlte ihm an stereofonischen Raumeindrücken und es übertrug auf Mittelwelle, also mit einem Verfahren, das lediglich einen kleinen Bereich des gesamten Frequenzspektrums von Musik übertrug.

Adorno belegte diesen akustischen Defekt des Radios für die authentische Reproduktion konzertanter Ereignisse mit dem Begriff des „Hörstreifens“ (hear-stripe) und erläuterte diesen am Beispiel der Radioübertragung einer Symphonie aus einem Konzerthaus. Er prangerte an, dass es eine Divergenz zwischen dem Live-Erlebnis von ‚ernster Musik‘ im Konzerthaus und ihrem Live-Hören im Radio gäbe. Die dynamische Beschränkung der Musik durch die Mittelwellenübertragung führe zu einer Neutralisierung von Klangfarben, einer Verflachung musikalischer Räumlichkeit und damit zu einer Trivialisierung von Musik, was – O-Ton Adorno – letztlich eine „‚electrocution‘ of symphony by radio“ bedeute (Adorno 1941, 131), also die elektrische Hinrichtung der Symphonie durch ihre Radioübertragung. Folglich sei eine Symphonie im Radio eine andere als eine im Konzerthaus – beziehungsweise radikaler: Eine durch das Radio übertragene Symphonie sei eben keine Symphonie mehr (sie war schließlich elektro-exekutiert worden).

Zudem hatte für Adorno der technische Eigenklang des Radios ebenso Existenzberechtigung wie eine symphonische Aufführung in einem Konzerthaus. Die folgerichtige (und utopische) Konsequenz für Adorno war eine Hinwendung zum Radio als materiellem Artefakt, das nicht auf Reproduktion beschränkt bleiben muss, sondern produktiv werden kann, um somit auch das beschriebene Dilemma des irreduziblen „Hörstreifens“ zu lösen: Wenn die technische Limitierung des Radios Ende der 1930er Jahre dazu führe, dass die Radiosendung ‚ernste Musik‘ zerstöre, dürfe das Radio diese nicht mehr übertragen, sondern müsse selbst Musik hervorbringen, die die Technizität des Mediums erklingen lasse beziehungsweise eine Musik, die diese Technizität ist. Die Performanz des Radios hätte dann nicht mehr in einer möglichst authentischen, nicht verrauschten Reproduktion einer Symphonie zu bestehen, sondern in der selbstreflexiven Verlautbarung seiner Medientechnik, dem Radio, eigentlich im Sinne Wolfgang Ernsts.

Adorno verstand dementsprechend das Knistern und Rauschen des Radios als akustisches Signum des Mediums, das nicht verleugnet, sondern produktiv genutzt werden solle. Statt Musik, die andernorts gespielt wurde, durch das Radio zu re-produzieren, sollte die Musik im Radio selbst gespielt werden, so Adorno im Aufsatz „Music in Radio“ von 1938: „Die Idee ist, daß wir nicht mehr über das Radio senden, sondern auf dem Radio spielen sollten, und zwar im selben Sinne, in dem man auf einer Geige spielt.“ (Adorno 2006 [1938], 39) Als Vorbild dafür nannte er das Theremin; ein Instrument, für das Leo bzw. Leon Theremin 1928 ein Patent erhielt und das durch seine neue, da technisch-synthetische Klangspezifik gekennzeichnet ist.

(Quelle)

Durch die Radiohörerin als Radiospielerin könne sich das technische Medium im Sinne eines ‚playing the hear-stripe‘ emanzipieren: von der Reproduktionsmaschine hin zu einer Ästhetisierung des Eigenklangs des Objekts. Radio solle in diesem Sinne die akustische Selbstmanifestation seines Inhalts sein (ähnlich wie ein Synthesizer). In seinem Artikel „Radio Physiognomics“ von 1939 formulierte Adorno diesen Gedanken des Spielens auf dem Radio – in Anlehnung an das Akkordeon – erneut und beschrieb damit eigentlich Cages Radio-Orchester lange vor seiner eigentlichen Performance:

„The very act of selection, however limited, sometimes makes the [radio] listener feel as if he were playing an instrument. Certain effects of turning the dial (…) resemble musical colors. The role of this effect is still unknown for the listener, but it may be compared to the dragging sound of an accordion. (…) Just as the accordion player strikes ready-made chords in a quasi-improvisatory manner, the radio listener can ‚play‘ on his dial. (…) In any case, the man [or woman!] who plays ‚on his radio‘ as if it were an instrument, obtaining ready-made, accordion-like chords dragged into each other in a dilletantish way, is a sort of model for all behavior where individual initiative attempts to alter ubiquity-standardization.“ (Adorno 2006 [1939], 151–52)

Dies ist eine sehr individualisierende Zugriffskonzeption auf das technische Medium und solle nach Adorno der allgegenwärtigen Standardisierung der Radiopraxis als schlichtem Hören Abhilfe verschaffen; Radio wäre damit auch nicht mehr Bestandteil der Kulturindustrie. Zudem hat die Forderung eine explizite politische Dimension – siehe das Ende des obigen Zitats –, insofern die produktive Nutzung des Radios als ein Modell für die individuelle Initiative zur Änderung ubiquitärer Normierung verstanden werden soll (ebd., 152). Dies führt zudem zu einer gewissen Selbstreflexivität der Mediennutzung, wenn nicht mehr der vermeintlich beste Empfang einer Radiostation intendiert ist, sondern das Drehen der Knöpfe am Radio seinen Zweck in sich selbst enthalte: „People twirl the [radio] dial for the sake of twirling.“ (ebd., 157)

Die Kategorien von Störung und Botschaft werden in Adornos Radio-Nutzungskonzeption produktiv miteinander vertauscht. Währenddessen das Lärmen des Geräts, der Eigenklang des Radios in der Radiopraxis gemeinhin als das galt, was zu überhören beziehungsweise zu reduzieren, mithin eine Störung war, ist das Rauschen der Röhren, sowie das sich überlagernde noise und technische Knistern des Apparats das, was Adorno als Kern von Radio identifizierte – das Rauschen der Kanäle als Radiokunst avant la lettre.

Literatur

- Adorno, Theodor W. (2006): Current of Music. Elements of a Radio Theory. Hg. v. Robert Hullot-Kentor. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

- Adorno, Theodor W. (1941): The Radio Symphony. An Experiment in Theory. In: Paul F. Lazarsfeld und Frank Stanton (Hrsg.): Radio Research 1941. New York: Duell, Sloan and Pearce, S. 110–139.

- Fitch, Clyde (1924): The Staccatone. In: Practical Electrics (März 1924), S. 248–249.

- Gernsback, Hugo (1926): The Pianorad. A New Musical Instrument Which Combines Piano and Radio Principles. In: Radio News (November 1926), S. 493.

Schreibe einen Kommentar

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.