Kategorie: Magazin

-

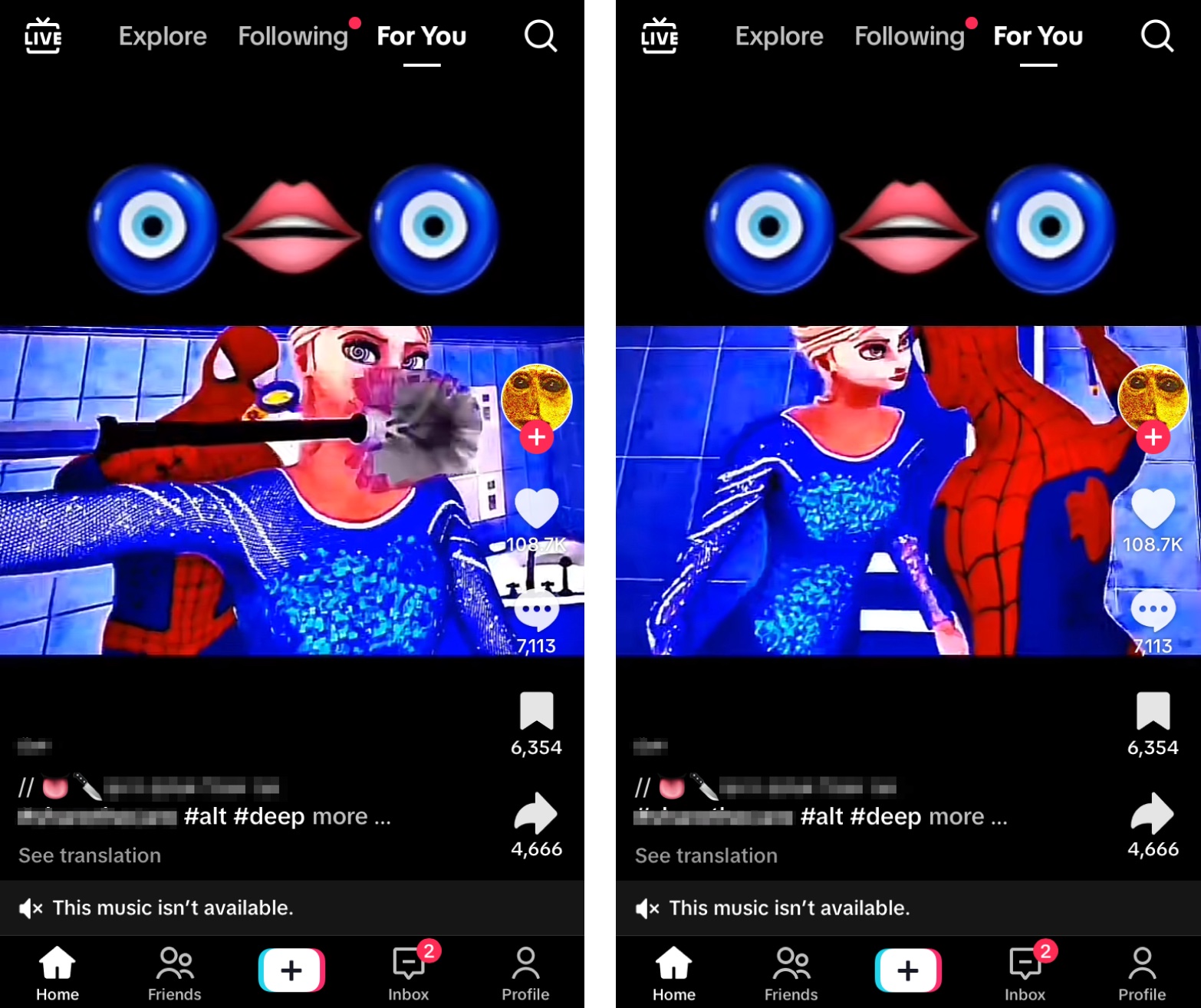

Sound-Memes, Lärm und Metadaten: Vernetzte Klanglandschaften des #DeepTikTok

Ein Beitrag von Elena Pilipets. TikTok versammelt vernetzte und verdatete Klanglandschaften, in denen die affektiven Impulse der User:innen miteinander interagieren. Die bizarr verfremdeten ‘deepfried’ Sounds der Deep TikToks stellen materiell wie auch metaphorisch ‘Lärm’ dar, der ästhetisch wie auch infrastrukturell gegen Homogenisierungstendenzen rebelliert.

-

More-than-human Musicking im Internet: Multispecies Music Memes auf TikTok

Ein Beitrag von Pascal Rudolph und Martin Ullrich. Katzen sind im Internet omnipräsent. Eine besondere Ausprägung dieses Phänomens stellen digital vermittelte musikalische Kollaborationen von Katzen (und anderen nicht-menschlichen Tieren) mit Menschen dar, die insbesondere auf TikTok zu finden sind. Wir bezeichnen dieses neue Mikrogenre als Multispecies Music Memes (MMMs) und analysieren es aus einer Perspektive,…

-

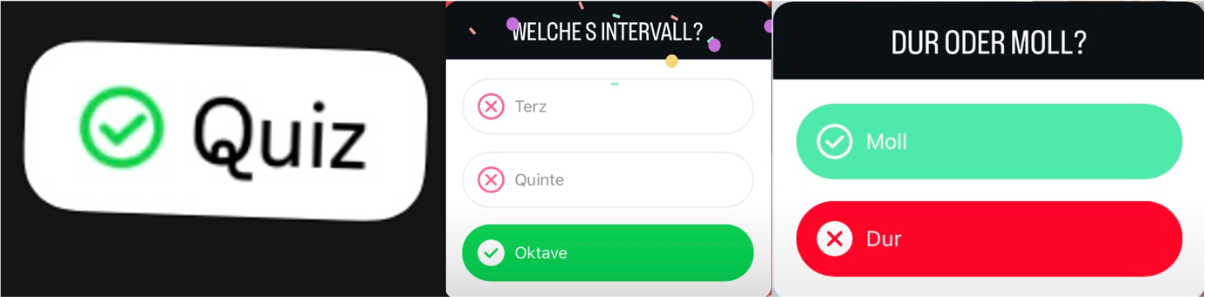

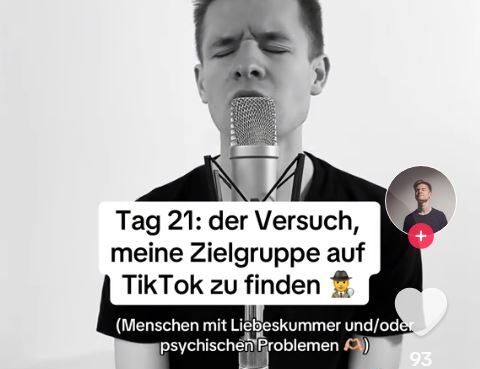

Algorithmische Hyperawareness im Songwriting von Plattform-Musiker:innen.

Ein Beitrag von Marc Godau, Dominik Maxelon und Timo Neuhausen. Die Autoren untersuchen die Auswirkungen der Plattformisierung auf das Songwriting von Musiker:innen. Anhand von Fallstudien zeigen sie, wie Social-Media-Plattformen wie TikTok und YouTube kreative Prozesse beeinflussen und Musiker:innen dazu anregen, ihre Inhalte strategisch zu gestalten, um algorithmische Logiken zu nutzen und ein breiteres Publikum zu…

-

Rezension | David Waldecker: Mit Adorno im Tonstudio. Zur Soziologie der Musikproduktion, Bielefeld 2022.

Tomy Brautschek rezensiert David Waldeckers Dissertation, den Prozess der Studioaufnahme mit Bezug auf Adorno, praxeologische Ansätze und eigene Feldforschung im Bereich Hardcore und Jazz beforscht.

-

Situative Klänge und dekoloniale Perspektiven. Ein Gespräch mit Holger Schulze

Für den Podcast Sounds of Sound Studies hat Ania Mauruschat mit Holger Schulze gesprochen, Professor für Sound Studies an der Universität Kopenhagen und Gründer und Leiter des Sound Studies Labs

-

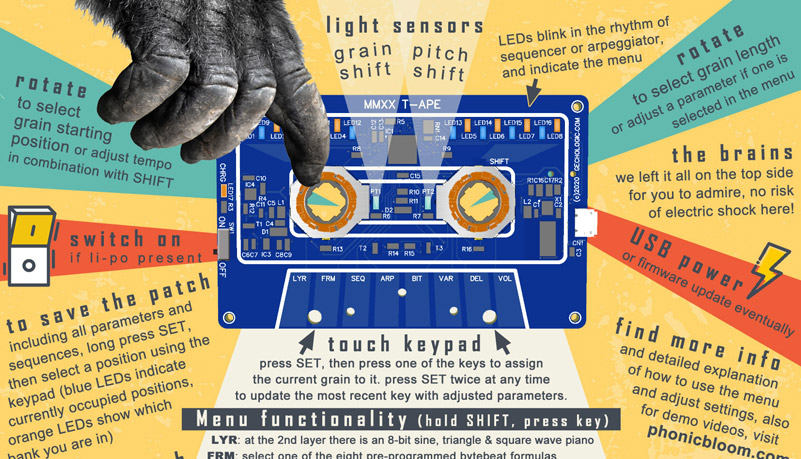

Algorithmische Bastelsynthesizer, akustische Interfaces und audioästhetische KI-Kollaborationen. Ein Gespräch mit Michael Harenberg

Maximilian Haberer im Gespräch mit Michael Harenberg, Professor für Musikalische Gestaltung und Medientheorie an der Hochschule der Künste in Bern

-

Unerhört! The Un-Sound of Sound Studies

Wenn die Frage nach dem Gegenstandsbereich der Sound Studies gestellt wird, scheint als kleinster gemeinsamer Nenner die Antwort „die Kulturen und Phänomene des Klanglichen“ zunächst naheliegend. Doch wird hierdurch ein wichtiger Aspekt ausgeschlossen, der als durchaus konstitutiv für diese transformative (Nicht-)Disziplin betrachtet werden kann: Die Frage nach dem Unerhörten, nach dem was gerade nicht klingt…

-

Musikalische Streichhölzer, Medientechnologien und die Geschichte musikalischen Hörens. Ein Gespräch mit Anne Holzmüller

Für eine neue Episode des Podcast “Sounds of Sound Studies” war Lorenz Gilli im Gespräch mit Anne Holzmüller, Qualifikationsprofessorin für „Akustische Kultur und Musikvermittlung“ an der Philipps-Universität Marburg