Musikalische Streichhölzer, Medientechnologien und die Geschichte musikalischen Hörens. Ein Gespräch mit Anne Holzmüller

Für eine neue Episode des Podcast “Sounds of Sound Studies” war Lorenz Gilli im Gespräch mit Anne Holzmüller, Qualifikationsprofessorin für „Akustische Kultur und Musikvermittlung“ an der Philipps-Universität Marburg

Die Biologie im elektronischen Tonstudio – Versuch einer Typologie

Ein Blick auf die Geschichte und Gegenwart elektroakustischer Musik mit dem Fokus auf ihre vielfältigen Verbindungen zu Biowissenschaften.

Künstlerische Avantgardisten als Vorreiter der Sound Studies. Ein Gepräch mit Sabine Sanio

Ania Mauruschat im Gespräch mit Sabine Sanio, Professorin für Sound Studies and Sonic Arts an der Universität der Künste (UdK) Berlin Sabine Sanio, Professorin für Sound Studies & Sonic Arts an der UdK Berlin Sabine Sanio ist seit 2009 Professorin im Masterprogramm Sound Studies and Sonic Arts an der UdK,…

Sound & Musik: Jens Gerrit Papenburg über seine Vision von Sound Studies

In der zweiten Folge des Podcasts “Sounds of Sound Studies” spricht Lorenz Gilli mit Prof. Dr. Jens Gerrit Papenburg – hier als Nachlese in Textform.

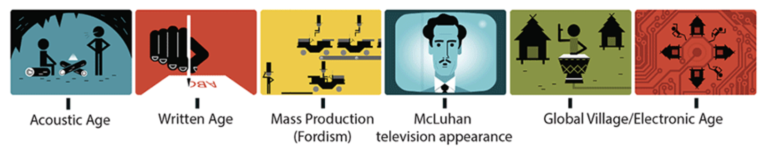

Von der Notenschrift zur digitalen Phonographie: Rolf Großmann und die Avantgarde der Sound Studies in Deutschland

In der ersten Folge des Podcasts “Sounds of Sound Studies” interviewt Ania Mauruschat Prof. Dr. Rolf Großmann, wie hier nachzulesen ist.

„Sounds of Sound Studies“: Der Podcast der AG Auditive Kultur und Sound Studies

Endlich! Die AG Auditive Kultur und Sound Studies hat nun auch ihren eigenen Podcast: “Sounds of Sound Studies”.

Im Rausch(en) der Informationen. Warum das Internet als akustischer Raum gedacht werden muss

Begreift man das Internet (auch) als akustischen Raum, werden Desiderate der Internetgeschichtsschreibung und der medientheoretischen Reflektion offengelegt, die medienärchäologisch aufzuarbeiten sind. Was dies für die medienwissenschaftliche Erforschung des Internet bedeuten kann, zeigt Solveig Ottmann in der folgenden Projektskizze auf.

Rezension | Felix Urban: Delay: Diabolisches Spiel mit den Zeitmaschinen: Technik. Musikproduktion. Rezeption (2020)

Christoph Borbach rezensiert Felix Urbans 2020 erschienene Dissertation Delay.

Rezension | Fernand Hörner: Polyphonie und Audiovision. Theorie und Methode einer interdisziplinären Musikvideoanalyse (2020).

Lorenz Gilli rezensiert Fernand Hörners 2020 erschienene Monographie Polyphonie und Audiovision